A la cour Espagnole et Portugaise, le

tabac fut longtemps utilisé comme simple plante d'ornement. Ce

n'est qu'au milieu du XVIe siècle que le médecin

personnel de Philippe II commença à le propager en

temps que médicament universel servant à soigner les

rhumes, l'asthme et les troubles circulatoires pour n'en citer que

quelques uns.

Le tabac arriva en France vers 1556.

L'histoire raconte que ce serait André THEVET (1524-1592),

moine Angoumois de l'expédition de Villegagnon, revenant du

Brésil, qui en rapporta un sac plein de graines et qui les

sema dans sa terre natale.

La large feuille nervurée fut

d'abord fumée dans une pipe puis fut prise sous forme de

poudre hachée à l'aide d'une râpe.

Le tabac à priser dut son

succès en France grâce à son introduction

auprès de Catherine

de MEDICIS (1519-1589), femme d'Henri II

(1519-1559) - qui deviendra régente du royaume à sa

mort - et dont l'un de ses fils, Charles IX (1550-1574) futur roi de

France, souffrait de violentes migraines et qu'aucun médecin

n'avait réussi à guérir.

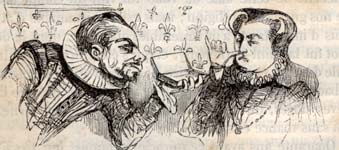

Catherine de Médicis et

son fils Charles IX

Jean NICOT (1530-1600) alors Ambassadeur

de France au Portugal où il avait découvert les vertus

médicales du tabac l'introduisit à la cour de France et

conseilla ce remède au jeune prince. Après quelques

prises de tabac en poudre et plusieurs éternuements, ses

migraines s'atténuèrent.

A la cour Espagnole et Portugaise, le

tabac fut longtemps utilisé comme simple plante d'ornement. Ce

n'est qu'au milieu du XVIe siècle que le médecin

personnel de Philippe II commença à le propager en

temps que médicament universel servant à soigner les

rhumes, l'asthme et les troubles circulatoires pour n'en citer que

quelques uns.

Le tabac arriva en France vers 1556.

L'histoire raconte que ce serait André THEVET (1524-1592),

moine Angoumois de l'expédition de Villegagnon, revenant du

Brésil, qui en rapporta un sac plein de graines et qui les

sema dans sa terre natale.

La large feuille nervurée fut

d'abord fumée dans une pipe puis fut prise sous forme de

poudre hachée à l'aide d'une râpe.

Le tabac à priser dut son

succès en France grâce à son introduction

auprès de Catherine

de MEDICIS (1519-1589), femme d'Henri II

(1519-1559) - qui deviendra régente du royaume à sa

mort - et dont l'un de ses fils, Charles IX (1550-1574) futur roi de

France, souffrait de violentes migraines et qu'aucun médecin

n'avait réussi à guérir.

Catherine de Médicis et

son fils Charles IX

Jean NICOT (1530-1600) alors Ambassadeur

de France au Portugal où il avait découvert les vertus

médicales du tabac l'introduisit à la cour de France et

conseilla ce remède au jeune prince. Après quelques

prises de tabac en poudre et plusieurs éternuements, ses

migraines s'atténuèrent.

*

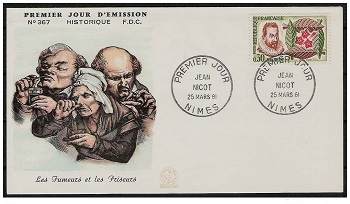

* Jean NICOT / NICOT offrant une

prise à Catherine de Médicis

Jean NICOT / NICOT offrant une

prise à Catherine de Médicis

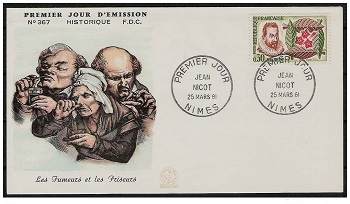

Enveloppe 1er jour

d'émission Jean NICOT- Nimes 25 mars 1961

Le traitement fut un réel

succès. La reine mère en assura ainsi sa promotion et

toute la cour se mis à priser. Il fut d'abord vendu chez les

seuls apothicaires sous divers noms: "Herbe à la reine",

"Cathérinaire", "Médicée", "Herbe à

Nicot", "Herbe à l'Ambassadeur"...

En hommage à Jean NICOT, les

botanistes appelèrent cette plante à tabac "Nicotiana

tabacum".

Enveloppe 1er jour

d'émission Jean NICOT- Nimes 25 mars 1961

Le traitement fut un réel

succès. La reine mère en assura ainsi sa promotion et

toute la cour se mis à priser. Il fut d'abord vendu chez les

seuls apothicaires sous divers noms: "Herbe à la reine",

"Cathérinaire", "Médicée", "Herbe à

Nicot", "Herbe à l'Ambassadeur"...

En hommage à Jean NICOT, les

botanistes appelèrent cette plante à tabac "Nicotiana

tabacum".

"Quoy qu'en dise Aristote, & sa

digne Cabale, Le Tabac est divin, il n'est rien qui l'égale.

C'est dans la médecine un remède nouveau, il purge,

réjouit, conforte le cerveau, De toute noire humeur

promptement le délivre, Et qui rit sans Tabac n'est pas digne

de vivre" Molière

*********

Plus tard, ses vertus sternutatoires et

l'agrément que l'on éprouvait à respirer une

poudre odorante susceptible de masquer les odeurs fort peu

agréables des rues à cette époque fit que la

mode s'étendit dans tout le Royaume. On ajouta au tabac

à priser des herbes ou huiles fines afin d'en affiner le

goût.

Le tabac à priser, quelque peu

exotique, fut principalement réservé aux narines

délicates des aristocrates puis des bourgeois alors que la

chique ne pouvait convenir qu'aux bouches les plus

rustres.

On prisa donc dans un premier temps pour

se soigner puis ensuite pour le plaisir.

Priser du tabac devint très

répandu en Europe et dans les salons Européens il

était fréquent d'être interrompu dans sa

conversation par le son d'un éternuement alors

considéré comme distingué. Les femmes prisaient

avec autant d'ardeur que les hommes. Il était de bon ton de

changer de tabatière chaque jour. Celles-ci s'adaptaient

volontiers aux vêtements comme aux états d'âme de

leur propriétaire. Extraites de la poche ou d'un petit sac, on

les passait de main en main dans les salons ce qui permettait de

déterminer le rang social et la richesse du

propriétaire.

De ce fait, les tabatières

très souvent décorées devinrent le dernier

accessoire à la mode mais aussi un important symbole de statut

social.

A ce titre, la tabatière

était souvent offerte comme cadeau ou portée en tant

que bijoux.

Elles s'offraient volontiers en gage

d'amour avec le portrait de l'être aimé, ou pour

signifier son amitié.

"Quoy qu'en dise Aristote, & sa

digne Cabale, Le Tabac est divin, il n'est rien qui l'égale.

C'est dans la médecine un remède nouveau, il purge,

réjouit, conforte le cerveau, De toute noire humeur

promptement le délivre, Et qui rit sans Tabac n'est pas digne

de vivre" Molière

*********

Plus tard, ses vertus sternutatoires et

l'agrément que l'on éprouvait à respirer une

poudre odorante susceptible de masquer les odeurs fort peu

agréables des rues à cette époque fit que la

mode s'étendit dans tout le Royaume. On ajouta au tabac

à priser des herbes ou huiles fines afin d'en affiner le

goût.

Le tabac à priser, quelque peu

exotique, fut principalement réservé aux narines

délicates des aristocrates puis des bourgeois alors que la

chique ne pouvait convenir qu'aux bouches les plus

rustres.

On prisa donc dans un premier temps pour

se soigner puis ensuite pour le plaisir.

Priser du tabac devint très

répandu en Europe et dans les salons Européens il

était fréquent d'être interrompu dans sa

conversation par le son d'un éternuement alors

considéré comme distingué. Les femmes prisaient

avec autant d'ardeur que les hommes. Il était de bon ton de

changer de tabatière chaque jour. Celles-ci s'adaptaient

volontiers aux vêtements comme aux états d'âme de

leur propriétaire. Extraites de la poche ou d'un petit sac, on

les passait de main en main dans les salons ce qui permettait de

déterminer le rang social et la richesse du

propriétaire.

De ce fait, les tabatières

très souvent décorées devinrent le dernier

accessoire à la mode mais aussi un important symbole de statut

social.

A ce titre, la tabatière

était souvent offerte comme cadeau ou portée en tant

que bijoux.

Elles s'offraient volontiers en gage

d'amour avec le portrait de l'être aimé, ou pour

signifier son amitié.

Les modèles précieux,

remplis d'argent ou de pierres précieuses se transformaient en

cadeaux diplomatiques ou militaires.

Louis XIV, qui n'était pas priseur

en faisait faire de nombreuses et des plus coûteuses, pour les

offrir aux représentants des puissances

étrangères auxquels il avait à faire .

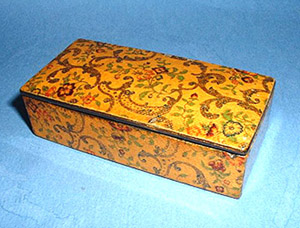

Les tabatières étaient

alors principalement faites d'or rehaussé de pierres

précieuses, d'argent, en émail, en nacre, porcelaine,

en laque d'orient ou en vernis Martin (imitation de

laque).

Les modèles précieux,

remplis d'argent ou de pierres précieuses se transformaient en

cadeaux diplomatiques ou militaires.

Louis XIV, qui n'était pas priseur

en faisait faire de nombreuses et des plus coûteuses, pour les

offrir aux représentants des puissances

étrangères auxquels il avait à faire .

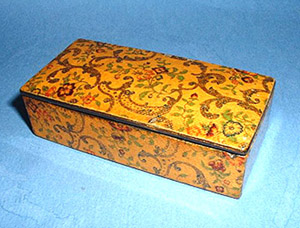

Les tabatières étaient

alors principalement faites d'or rehaussé de pierres

précieuses, d'argent, en émail, en nacre, porcelaine,

en laque d'orient ou en vernis Martin (imitation de

laque).

Vernis Martin

Avec le temps et l'essor de sa culture

(le tabac en poudre des fermiers généraux

fabriqué principalement à MORLAIX était

très apprécié), le tabac devint de plus en plus

populaire pour finalement toucher toutes les couches de la

société.

Ainsi, à la Révolution, la

tabatière n'est plus réservée aux gens riches,

le tabac s'est démocratisé et le peuple prise.

D'ailleurs, la République adoptera la tabatière comme

cadeau officiel.

Vernis Martin

Avec le temps et l'essor de sa culture

(le tabac en poudre des fermiers généraux

fabriqué principalement à MORLAIX était

très apprécié), le tabac devint de plus en plus

populaire pour finalement toucher toutes les couches de la

société.

Ainsi, à la Révolution, la

tabatière n'est plus réservée aux gens riches,

le tabac s'est démocratisé et le peuple prise.

D'ailleurs, la République adoptera la tabatière comme

cadeau officiel.

*

* Tabatière sarcastique

révolutionnaire en vernis Martin représentant

un sans-culotte couvrant Louis

XVI du bonnet phrygien.

Tabatière sarcastique

révolutionnaire en vernis Martin représentant

un sans-culotte couvrant Louis

XVI du bonnet phrygien.

Tabatière

révolutionnaire

de l'ensemble : Mur de l'atelier

André Breton; Centre Pompidou.

Art populaire

Tabatière à secret,

elle contient une figuration du temple. Surmontée

d'un

bonnet phrygien, elle est

gravée du compas, de l'équerre, du fil à

plomb,

au dessus des tables de la

nouvelle loi (Constitution). Une autre face

représente l'entrée

du Christ à Jérusalem.

Bois 4,4 x 8,5 x 4 cm

Centre Pompidou -

Musée national d'art moderne

Photo : Georges

Meguerditchian

Documentation des

Collections du Mnam (diffusion RMN)

(c) droits

réservés

Tabatière

révolutionnaire

de l'ensemble : Mur de l'atelier

André Breton; Centre Pompidou.

Art populaire

Tabatière à secret,

elle contient une figuration du temple. Surmontée

d'un

bonnet phrygien, elle est

gravée du compas, de l'équerre, du fil à

plomb,

au dessus des tables de la

nouvelle loi (Constitution). Une autre face

représente l'entrée

du Christ à Jérusalem.

Bois 4,4 x 8,5 x 4 cm

Centre Pompidou -

Musée national d'art moderne

Photo : Georges

Meguerditchian

Documentation des

Collections du Mnam (diffusion RMN)

(c) droits

réservés

Tabatière de

républicain représentant une tête ornée de

lauriers;

A noter la mention: "Je suis

républiquin", "vive la liberté "

La tabatière devint

également le signe de ralliement des sans- culottes et fut

grandement utilisée par l'armée.

L'or fut remplacé par le pomponne

: alliage mis au point par deux orfèvres, Turgot et Daumy,

installés à la fin du XVIII siècle dans

l'hôtel de Pomponne, rue de la verrerie à Paris. Il

s'agit d'un métal à base de cuivre destiné

à imiter l'or ou l'argent. Louis XV leur accorda un

privilège de fabrication, alors que jusqu'alors, toute

imitation était interdite.

Tabatière de

républicain représentant une tête ornée de

lauriers;

A noter la mention: "Je suis

républiquin", "vive la liberté "

La tabatière devint

également le signe de ralliement des sans- culottes et fut

grandement utilisée par l'armée.

L'or fut remplacé par le pomponne

: alliage mis au point par deux orfèvres, Turgot et Daumy,

installés à la fin du XVIII siècle dans

l'hôtel de Pomponne, rue de la verrerie à Paris. Il

s'agit d'un métal à base de cuivre destiné

à imiter l'or ou l'argent. Louis XV leur accorda un

privilège de fabrication, alors que jusqu'alors, toute

imitation était interdite.

Pomponne

De nouveaux matériaux virent le

jour: papier mâché, cuir, écorce... La servante,

la lavandière comme le plus pauvre des paysans portaient dans

leurs blouses une "fiole à priser ".

Pomponne

De nouveaux matériaux virent le

jour: papier mâché, cuir, écorce... La servante,

la lavandière comme le plus pauvre des paysans portaient dans

leurs blouses une "fiole à priser ".

Ainsi, d'abord vendu chez les seuls

apothicaires, le tabac fini par trôner derrière les

comptoires d'épicerie avant de rejoindre certaines maisons de

jeux et débit de boissons nommés "tabagies"

.

Il existe de nombreuses formes et tailles

de tabatières, soit de poche soit de table, selon son

utilisation à l'extérieur ou à

l'intérieur.

La tabatière se doit d'être

plate et de petite dimension afin de pouvoir trouver aisément

sa place dans la poche pour ne pas gêner son utilisateur. Sa

forme doit faciliter la main à la garder horizontale, son

ouverture suffisante pour permettre la pincée de deux doigts

et sa fermeture parfaitement étanche pour éviter toute

humidité non désirée.

Quant aux tabatières dites

"secouettes", elles se caractérisaient par le fait qu'

à la différence des tabatières classiques, elles

n'avaient pas de couvercle mais possédaient un trou qui

était à l'origine pourvu d'un bouchon de liège.

Ainsi, les marins Français, principalement Bretons,

utilisaient des secouettes faites d'argile cuite. C'est à la

ville de Quimper qu'est associé leur fabrication.

Ainsi, d'abord vendu chez les seuls

apothicaires, le tabac fini par trôner derrière les

comptoires d'épicerie avant de rejoindre certaines maisons de

jeux et débit de boissons nommés "tabagies"

.

Il existe de nombreuses formes et tailles

de tabatières, soit de poche soit de table, selon son

utilisation à l'extérieur ou à

l'intérieur.

La tabatière se doit d'être

plate et de petite dimension afin de pouvoir trouver aisément

sa place dans la poche pour ne pas gêner son utilisateur. Sa

forme doit faciliter la main à la garder horizontale, son

ouverture suffisante pour permettre la pincée de deux doigts

et sa fermeture parfaitement étanche pour éviter toute

humidité non désirée.

Quant aux tabatières dites

"secouettes", elles se caractérisaient par le fait qu'

à la différence des tabatières classiques, elles

n'avaient pas de couvercle mais possédaient un trou qui

était à l'origine pourvu d'un bouchon de liège.

Ainsi, les marins Français, principalement Bretons,

utilisaient des secouettes faites d'argile cuite. C'est à la

ville de Quimper qu'est associé leur fabrication.

Secouette en grès "au

lion"

Secouette en grès "au

lion"

*

*